山車人形制作へのこだわり

材料選びから最適な提案力、技術力共に[技術と匠]で

最高品質を目指します。

本格的に制作のご注文を頂きましたら、古来からの製法で頭や手を制作し、胴体は木製の胴芯に面取りした竹を野州麻で編み込み、伝統工芸の細川紙と四種類の厚みを階層に、表装に使います。

高級煮糊で八枚から十二枚厚以上を重ね張りし、奈良地方で作られる柿渋を数回塗り込み、乾燥と酸化の具合をみて作業をしてまいります。

主な制作工程

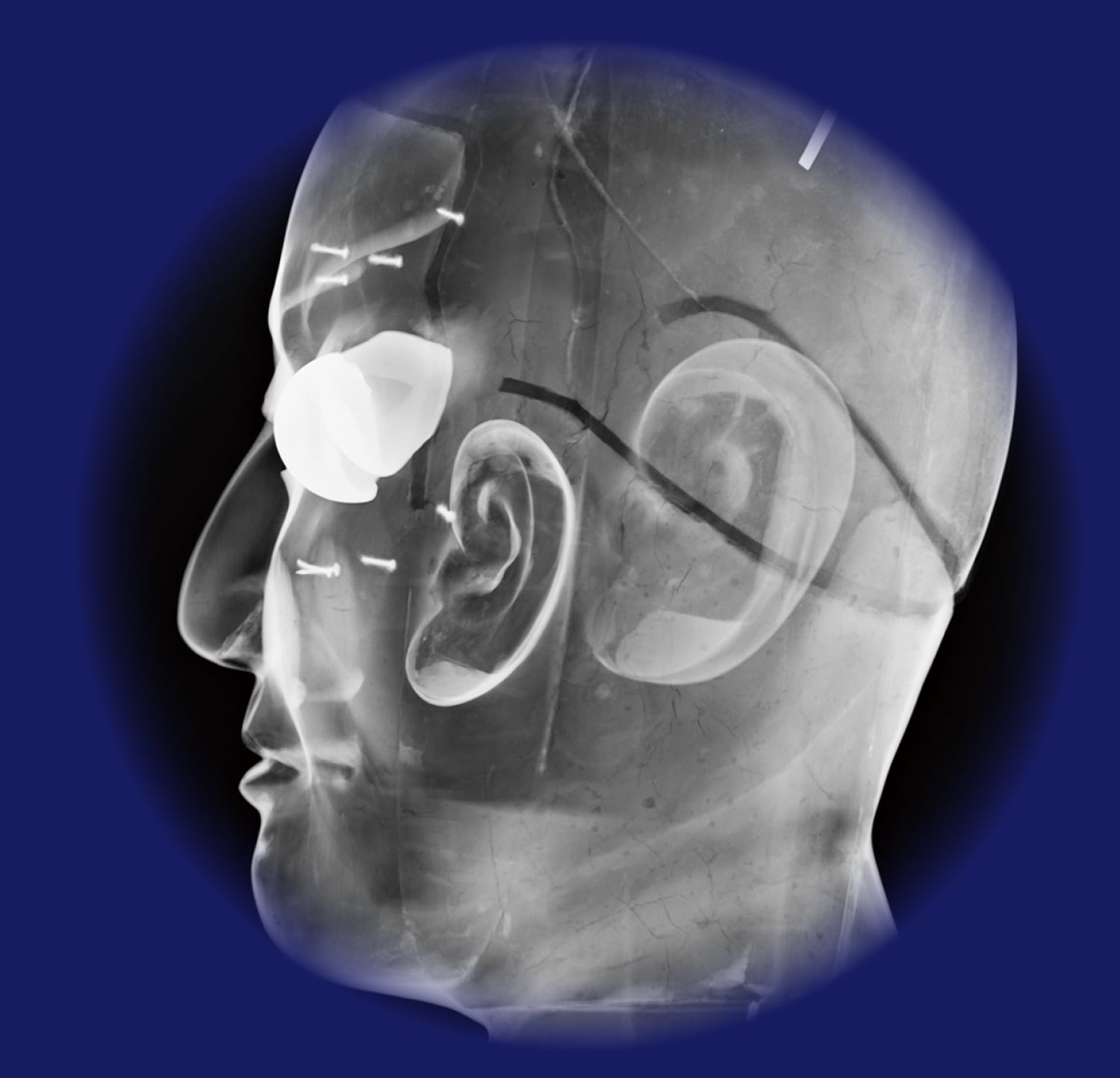

X線デジタル撮影

山車人形と文楽絡繰り人形の修復にあたり、X線デジタル撮影をします。

山車人形と文楽絡繰り人形の修復にあたり、X線デジタル撮影をします。

釘の位置や接合箇所の確認をし今後の修復の工程の計画を立てて行きます。

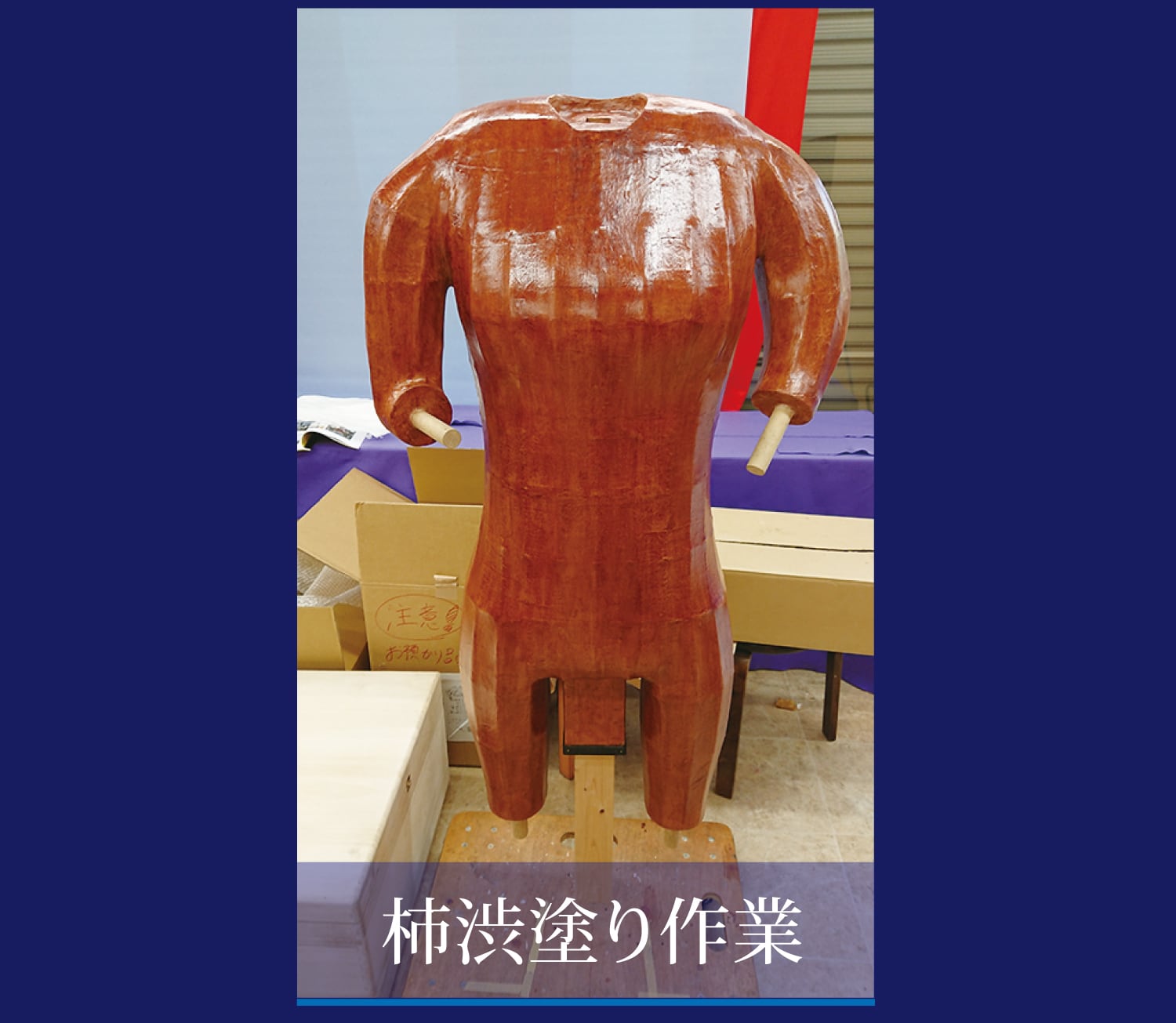

胴体部分竹組み

和紙を約十二枚前後の厚みで四種類ほど貼って仕上げます。

和紙を約十二枚前後の厚みで四種類ほど貼って仕上げます。

ユネスコ世界文化遺産の「細川紙」を使っています。

胴体部分竹組み・和紙張り込み

柿渋塗り作業

柿渋を五回以上塗布し、酸化が進んできところです。

柿渋を五回以上塗布し、酸化が進んできところです。

素材へのこだわり 〜天然姫小松材〜

長野県木曽の檜の山林に自生する天然の姫小松で「同じ地

域の同じ木」同士を接合するとくるいの少ない集成材ができます。

長野県木曽の檜の山林に自生する天然の姫小松で「同じ地

域の同じ木」同士を接合するとくるいの少ない集成材ができます。

木曽の姫小松の天然木をこれだけ保有している人形師は他にはございません。

古い仏像や彫刻には必ず「姫小松材」が使用されております。

(近年ではシベリアやアラスカからの輸入の物が多い様です。)

これらの木曽の姫小松材は「重要文化財等の手や頭の修復や新たな製作には欠かせない材料でございます。

陣羽織・衣装

光本では、工房で裁断と縫製をして おります。

光本では、工房で裁断と縫製をして おります。

刺繍は専属の刺繍職人が手がけます。

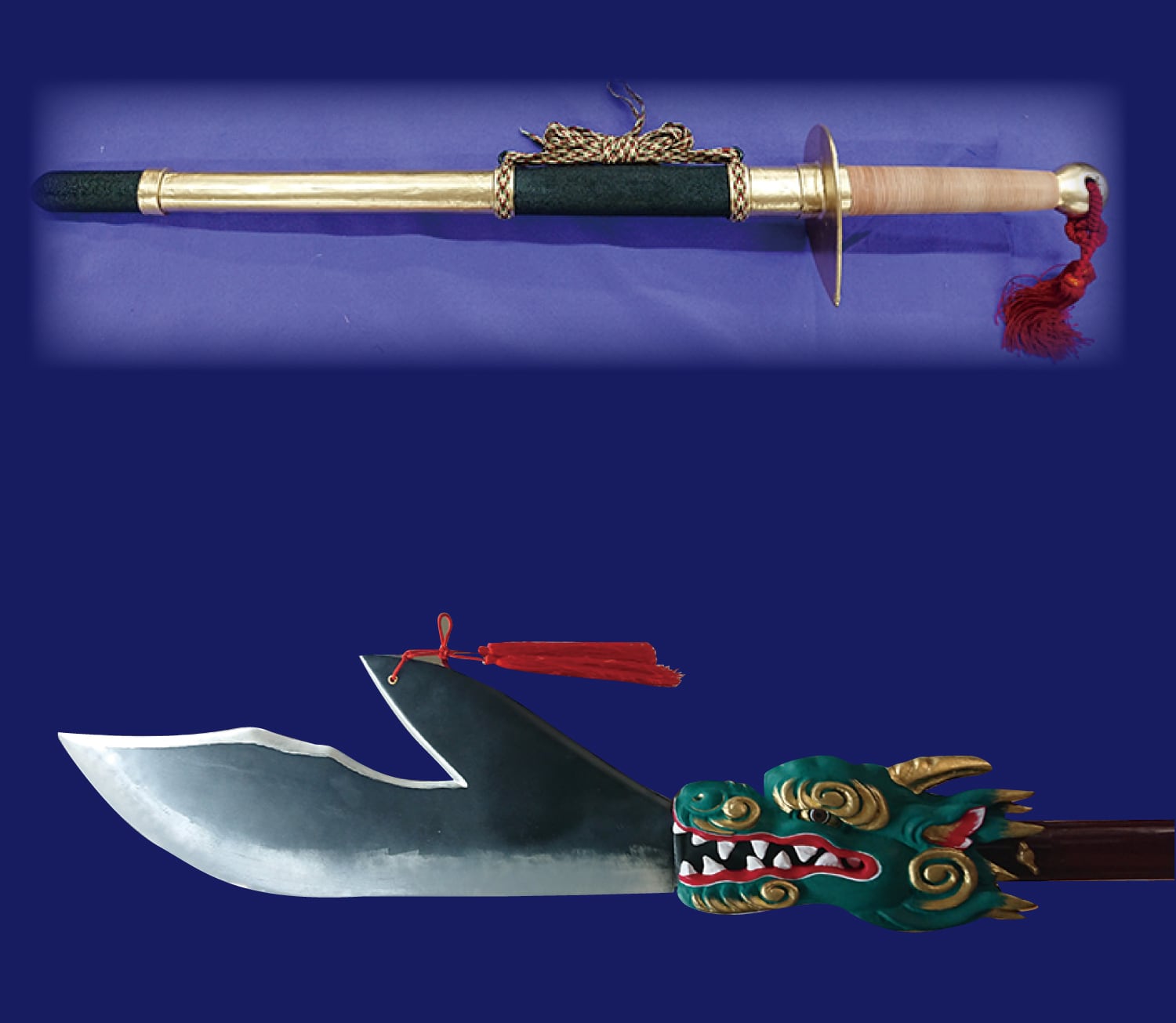

持ち道具

太刀など、山車人形の持ち道具も制作

しています。

太刀など、山車人形の持ち道具も制作

しています。